Wie sieht meine Gesundheitssituation aus?

Zu Beginn haben Menschen mit einer Myelofibrose meist keine Beschwerden. Das ändert sich, wenn die Erkrankung voranschreitet. Zu den Beschwerden können dann Nachtschweiß, Fieber, Juckreiz und Knochenschmerzen zählen. Auch können Menschen mit Myelofibrose oft appetitlos sein und an Gewicht verlieren. Sie sind nur vermindert leistungsfähig und können eine Fatigue Fatigue ist ein Zustand starker und anhaltender Schwäche und schneller Erschöpfbarkeit. Die Fähigkeit körperlich und geistig zu arbeiten ist eingeschränkt. Die Erschöpfung bessert sich kaum durch Erholung und Ruhe. entwickeln.

Wenn Ihr Knochenmark nicht mehr genügend Blutzellen bildet, dann kann eine sogenannte Anämie Bei einer Anämie oder Blutarmut mangelt es dem Blut an roten Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen transportieren Sauerstoff von der Lunge zu den Körperzellen. Deshalb wird bei einer Anämie der Körper weniger gut mit Sauerstoff versorgt. entstehen. Das bedeutet, dass die Menge an roten Blutkörperchen Rote Blutkörperchen oder Erythrozyten sind Blutzellen, die Sauerstoff durch den Körper transportieren. zu niedrig ist und das Blut nicht mehr genug Sauerstoff transportieren kann. Dann können regelmäßige Bluttransfusionen notwendig werden. Durch die Transfusionen erhalten Sie rote Blutkörperchen, die Ihren Körper mit Sauerstoff versorgen können.

Wenn Ihr Körper die Blutbildung in die Milz verlagert, dann wird Ihre Milz größer. Bei einer leichten Vergrößerung treten noch keine Beschwerden auf. Wird die Milz aber so groß, dass sie andere Organe einengt, wie etwa den Magen, dann kann das zu Bauchschmerzen und Völlegefühl führen.

Aus einer Myelofibrose kann sich eine akute myeloische Leukämie Eine akute myeloische Leukämie, kurz AML, ist eine bestimmte Form von Blutkrebs. Der Begriff "akut" bedeutet, dass sich die veränderten Blutzellen sehr schnell vermehren und ausbreiten. entwickeln. Das ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems. Der Übergang in eine akute myeloische Leukämie ist eine besonders schwerwiegende Komplikation. Wird die Myelofibrose nicht behandelt, dann passiert das bei bis zu 20 von 100 Menschen.

Menschen, die an einer Myelofibrose mit erhöhtem Risiko erkrankt sind, haben eine verkürzte Lebenserwartung. Wird eine Myelofibrose mit Intermediärrisiko-2 nicht behandelt, liegt die mittlere Lebenserwartung bei etwa 3 bis 4 Jahren. Bei einer unbehandelten Myelofibrose mit Hochrisiko sind es etwa 1,5 Jahre. Bei den Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte. Der Krankheitsverlauf und die Lebenserwartung können individuell unterschiedlich sein.

Was sind die Risiskogruppen und wie werden Sie bestimmt?

Eine Myelofibrose kann in vier verschiedene Risikogruppen unterteilt werden. Die Risikogruppen heißen: Niedrigrisiko, Intermediärrisiko-1, Intermediärrisiko-2 und Hochrisiko. Sie helfen, die Lebenserwartung besser einschätzen zu können. Je nach Risikogruppe können außerdem unterschiedliche Behandlungen infrage kommen. Zur Berechnung der Risikogruppe dient das sogenannte “dynamische internationale prognostische Scoring System“ (kurz DIPSS).

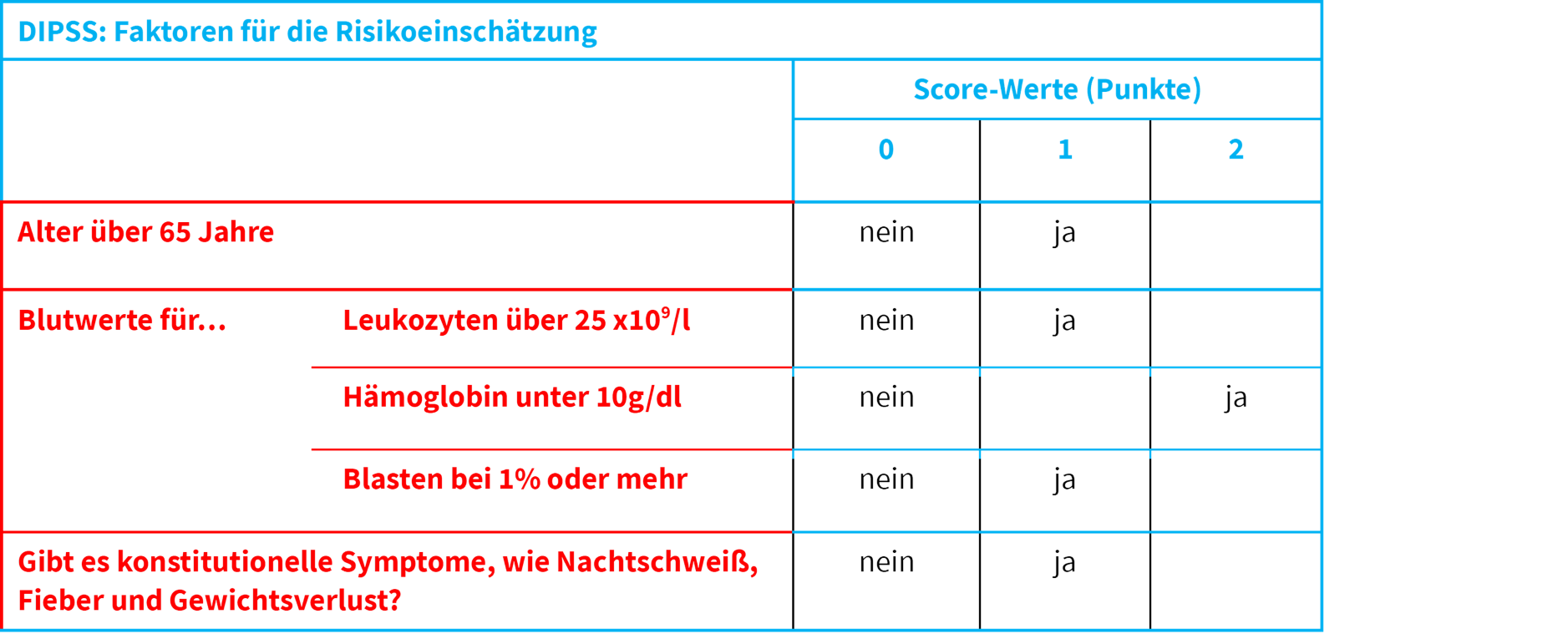

DIPSS

Das Lebensalter und Blutwerte für Leukozyten Weiße Blutkörperchen oder Leukozyten sind Blutzellen, die Krankheitserreger erkennen und unschädlich machen. , Hämoglobin Hämoglobin ist ein Eiweiß in den roten Blutkörperchen, dass für den Transport von Sauerstoff im Körper zuständig ist. und Blasten Ein Blast ist eine junge, noch nicht endgültig differenzierte Zelle. Im gesunden Zustand bildet sich ein Blast zu einem bestimmten Zelltyp aus. werden bei der Bestimmung der Risiskogruppe berücksichtigt. Aber auch bestimmte Symptome, wie Nachtschweiß, Fieber und Gewichtsverlust.

In der Tabelle sehen Sie, wie die einzelnen Faktoren gewichtet werden:

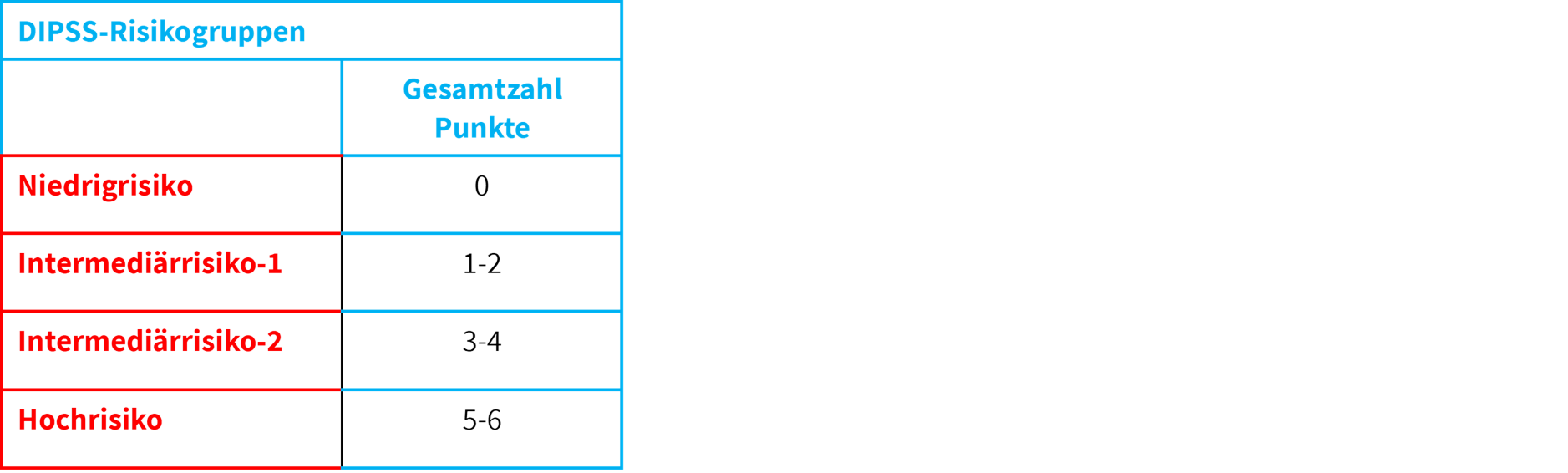

Sind Sie bespielsweise 60 Jahre alt, dann ergibt das 0 Punkte. Wenn Ihr Hämoglobinwert unter 10g/dl liegt, dann ergibt das 2 Punkte. Die Punkte werden auf diese Art nach und nach für alle Faktoren ermittelt und summiert. Aus der Gesamtzahl an Punkten ergeben sich die Risikogruppen wie folgt:

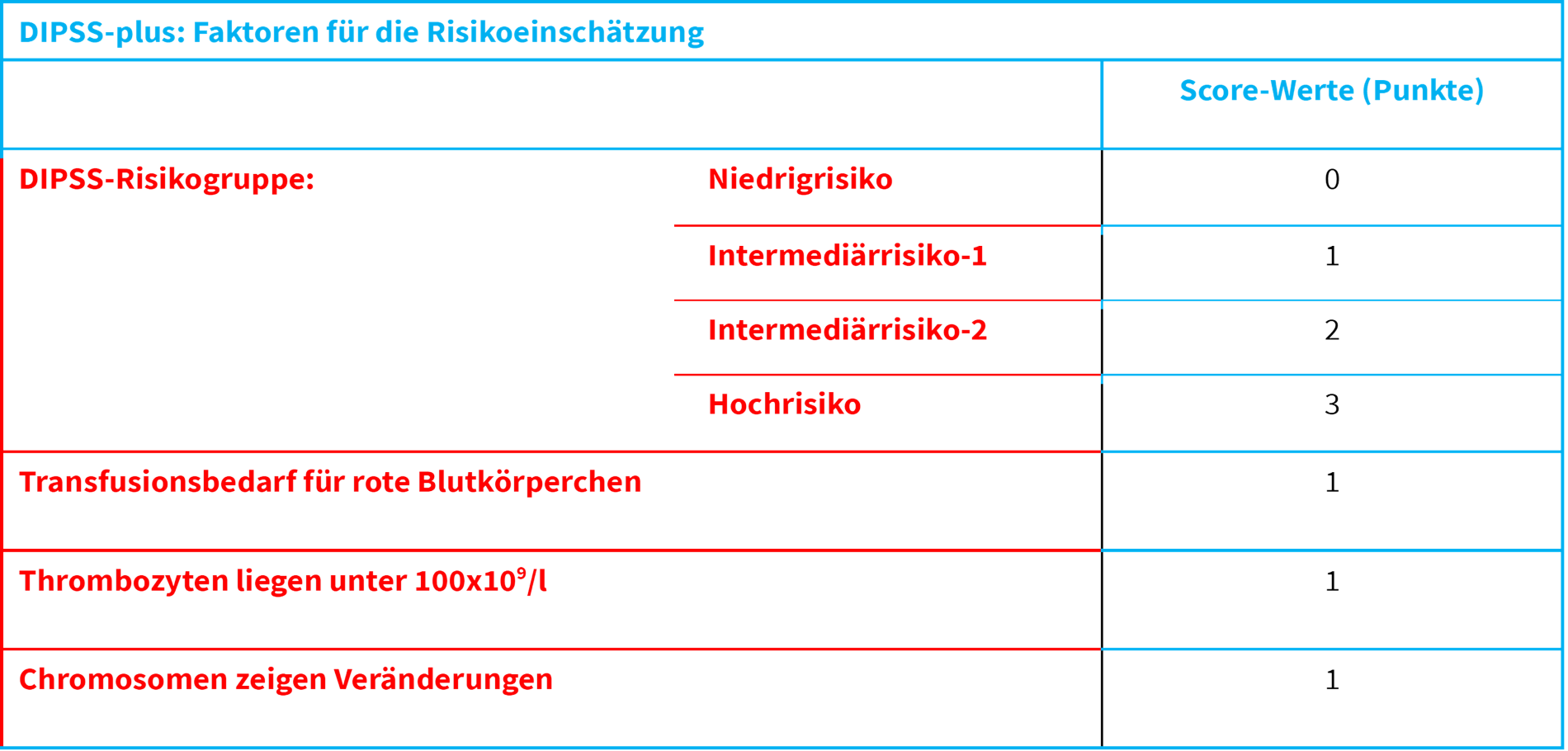

DIPSS-plus

Heute wird die Risikogruppe meistens anhand des DIPSS-plus ermittelt. Dabei werden weitere Aspekte berücksichtigt. Die Tabelle zeigt, wie sie in die Erweiterung der DIPSS-Risikogruppe einfließen:

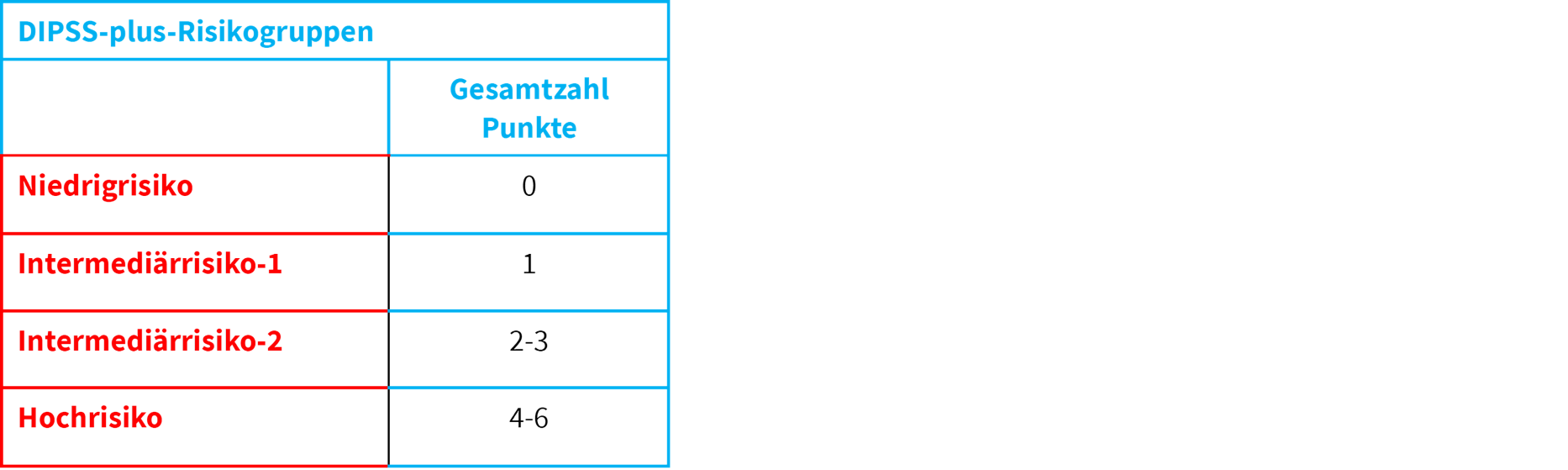

Auch hier ergibt sich die Risiskogruppe aus der Gesamtzahl an Punkten:

Info und Disclaimer

Die Entscheidungshilfe soll das persönliche Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt nicht ersetzen. Sie unterstützt Sie aber bei der Vorbereitung auf das ärztliche Gespräch. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung können wir jedoch nicht ausschließen, dass sie Fehler enthält. Weitere Informationen finden Sie hier.